青森県立三沢航空科学館 2

ミス・ビードル号(Miss Veedol)復元機

風景の写真・三沢航空科学館 2 [ 1- 1 ]

撮影場所 青森県立三沢航空科学館

撮影日 2022/09/10 10:50:24

カメラ NIKON D810

レンズ AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

1931年、クライド・パングボーンとヒュー・ハーンドンは、青森県三沢村の淋代海岸から、ミス・ビードル号に乗って、北太平洋を無着陸で横断するという、歴史的な飛行を行いました。10月4日に離陸し、41時間後の10月5日、ミス・ビードル号は、アメリカ合衆国のワシントン州ワナッチー市に着陸しました。

風景の写真・三沢航空科学館 2 [ 1- 2 ]

撮影日 2022/09/10 10:55:18

カメラ NIKON D810

レンズ AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

パングボーンとハーンドンの業績は画期的で、彼らは北太平洋を無着陸で横断した最初のパイロットとなりました。この飛行の功績により、パングボーンとハーンドンは、その年に最も優れた飛行を行ったパイロットに贈られるハーモン・トロフィーを受賞しました。

三沢航空科学館

風景の写真・三沢航空科学館 2 [ 2 - 1 ]

撮影場所 青森県立三沢航空科学館

撮影日 2022/09/10 11:24:32

カメラ NIKON D810

レンズ AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

風景の写真・三沢航空科学館 2 [ 2 - 2 ]

撮影日 2022/09/10 11:39:49

カメラ NIKON D810

レンズ AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

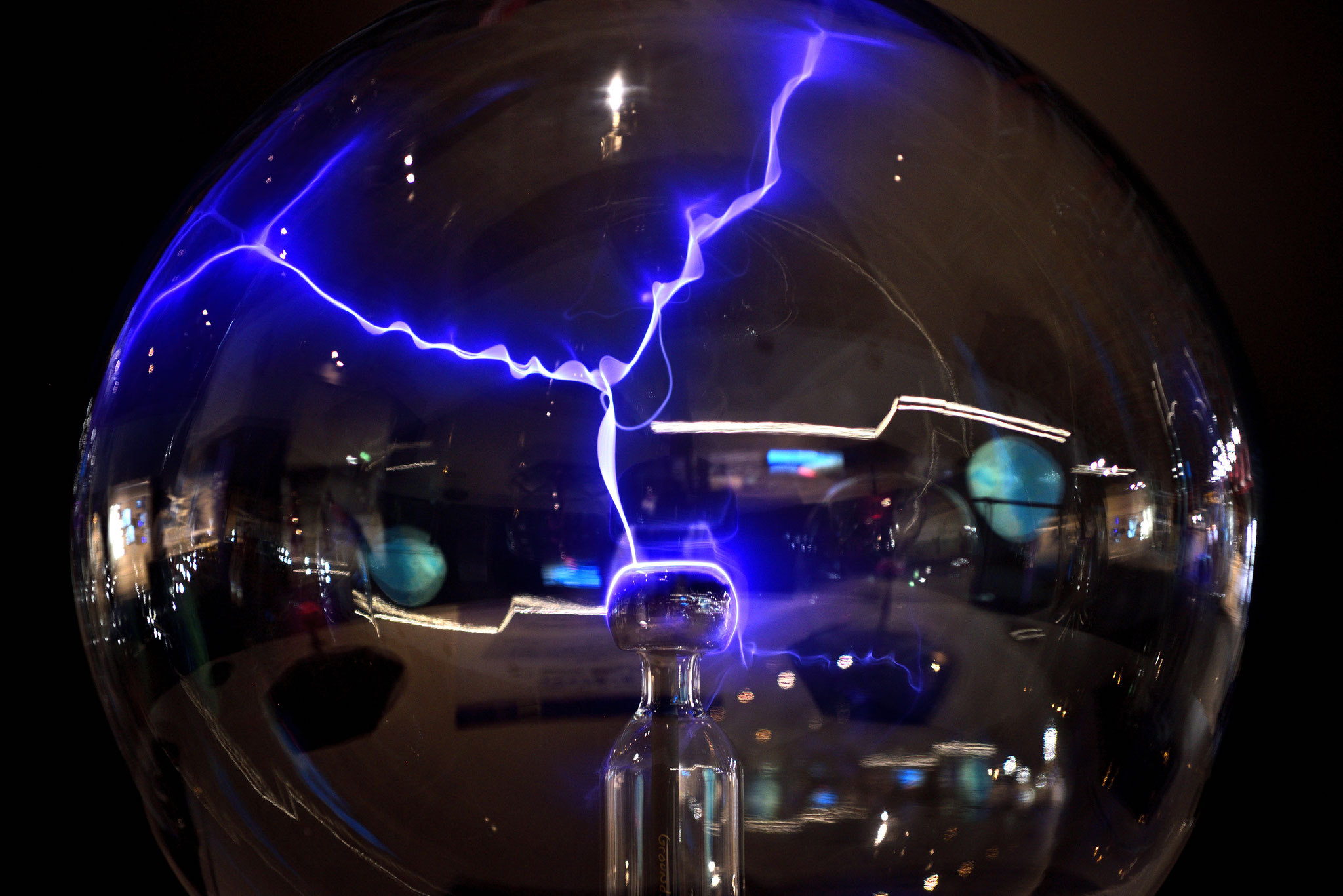

三沢市にある三沢航空科学館は、日本の航空史に深く関わる施設で、3階建ての建物内には航空ゾーンと科学ゾーンがあり、1階の航空ゾーンでは日本エアコミューターで使用されたYS-11の機体や初の太平洋無着陸横断飛行を成し遂げたミス・ビードル号のレプリカが展示され、2階の科学ゾーンには子供から大人まで楽しめる科学体験フロアがあり、3階には三沢飛行場を一望できる展望デッキがあり、訪問者は航空史や航空機に関する科学的な知識を学び、飛行場に離着陸する航空機を間近で見ることができる場所として知られています。

HondaJet POC 技術実証機 常設展示

風景の写真・三沢航空科学館 2 [ 3 - 1 ]

撮影場所 青森県立三沢航空科学館

撮影日 2022/09/10 12:03:25

カメラ NIKON D810

レンズ AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

HondaJet POC 技術実証機

HondaJet POCは、2003年12月に成功裏に初飛行を果たし、画期的なHondaJetの道を切り開きました。2年後の2005年、世界最大の航空ショーであるEAA AirVenture OshkoshでHondaJet POCが初めて世界に公開されました。HondaJet POCは、独自のオーバー・ザ・ウィング・エンジン・マウント(OTWEM)設計と量産前のHF118エンジンを備えており、効率的で快適な航空機を創造するホンダの確固たる決意を示しました。

HondaJet POCのOTWEM設計により、より広々としたキャビン、より静かな動作、より少ない抵抗を実現しています。また、軽量設計と燃費効率により、驚異的な速度と航続距離を実現しています。

Hondaの先駆的な精神と卓越した技術は、HondaJet POCにも明確に表れています。HondaJet POCの成功は、ビジネス航空産業に革命をもたらすHondaJetの礎となりました。

HondaJet POCは、革新と卓越に対するホンダの不断の取り組みを証明する存在です。画期的な設計と先進的な技術により、HondaJetの道を切り開き、航空産業を再定義しました。その効率性、快適性、パフォーマンスの絶妙な組み合わせにより、HondaJetはホンダが可能性の限界に挑戦することを示す典型例です。

三沢市大空ひろば

Kawasaki T-33A

風景の写真・三沢航空科学館 2 [ 4 - 1 ]

撮影場所 青森県立三沢航空科学館

撮影日 2022/09/10 10:19:30

カメラ NIKON D810

レンズ AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

1954年に創設された航空自衛隊のF-86F戦闘機は、当初はパイロット訓練用でしたが、その後、訓練支援や通信タスク、デスクワーク、飛行時間維持など広範に利用されました。1970年代には、T-33がF-104の空戦訓練用の仮想敵機として使用され、「若鷹」や「サンサン」の愛称で親しまれていましたが、1980年代後半に老朽化が進み、川崎T-4に置き換えられ、2002年までに全T-33が退役予定でした。1999年の事故により8機が飛行停止・除籍となり、現在ではT-33は航空自衛隊の歴史的存在として愛されています。

陸上自衛隊連絡偵察機LR-1

風景の写真・三沢航空科学館 2 [ 4 - 2 ]

撮影日 2022/09/10 10:22:53

カメラ NIKON D810

レンズ AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

陸上自衛隊がMU-2Cを連絡偵察機として使用し、駐屯地の連絡輸送や偵察任務に活躍したことはよく知られています。LR-1とも呼ばれるこの機体は、1967年5月11日に初飛行を果たし、その後1969年から1984年にかけて約20機が生産されました。LR-1はキャビンに与圧装置を搭載していなかったため、乗員2人と乗客5人を搭載でき、偵察任務ではJKA-30Aカメラ2基と12.7mm重機関銃M2を2挺搭載することが可能でした。特に沖縄県の第101飛行隊に配備された機体は、オリーブドラブを基調とした白とオレンジ色の塗装が施されていた点で特徴的でした。しかし、老朽化に伴い、2000年から後継機としてレイセオン製ビーチ 350 キングエアを配備し始め、2016年2月15日に最後のフライトを終えてLR-1は役目を終えることとなりました。

F-4EJ改

風景の写真・三沢航空科学館 2 [ 4 - 3 ]

撮影日 2022/09/10 10:23:42

カメラ NIKON D810

レンズ AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

この戦闘機は、全幅11.7m、全長19.2m、全高5.0mで、2人乗りの戦闘機です。エンジンは2基搭載し、その名称はJ79-GE(IHI)-17です。性能面については、最大速度はマッハ約2.2で、航続距離は約2,900kmです。武装には、20mm機関砲、空対空レーダーミサイル、空対空赤外線ミサイルが備わっています。

F-4EJは、米空軍のF-4Eを改造して、日本で運用するために要らない装備を取り除き、要撃戦闘機用のデータ・リンクを装備した戦闘機です。1981年度に生産が完了し、その後、航空自衛隊の防空能力向上と航空機の近代化の一環として、F-4EJ(改)の改修作業が始まりました。1981年度から6年間にわたり、試改修や実用試験が行われた後、量産改修されました。

改修作業の主な内容は、レーダーや火器管制システム(FCS)の近代化、航法や通信能力の向上、搭載ミサイルの近代化、爆撃機能の向上などです。